Автор Элеонора Ример

В самом начале эпохи пиратства, между 1340 и 1536 годами, Англия судила пиратов по гражданскому праву в адмиралтейских судах. Закон, действовавший до 1536 года и касавшийся пиратства, имел серьезные недостатки. Для осуждения кого-либо за пиратство требовалось либо признание обвиняемого, либо показания двух свидетелей, не являющихся сообщниками, которые могли бы подтвердить предполагаемое пиратское деяние.

В 1536 году Англия приняла Закон о преступлениях на море, который устранил этот недостаток, предписав судить дела о пиратстве по процедуре общего права, допускавшей показания сообщников. Это постановление передавало судьбу пиратов в руки присяжных из двенадцати "равных", которые рассматривали дела во время специальных "Адмиралтейских сессий" в английских уголовных судах.

Подобно закону о пиратстве до 1536 года, закон о пиратстве в соответствии с Законом о преступлениях на море также имел недостатки. Важно отметить, что он не предусматривал практического способа для растущих английских колоний справляться с пойманными ими пиратами. Хотя некоторые колонии приняли собственные правовые процедуры, касающиеся пиратства, судебные процессы над пиратами в колониях были редки. Кроме того, Высокий адмиралтейский суд мог отменять их решения.

В 1684 году большинство колониальных судебных процессов прекратилось, когда английское правительство решило, что колонии не имеют юрисдикции для рассмотрения дел о пиратстве. Статут 1536 года обязывал колониальных чиновников отправлять обвиняемых пиратов и свидетелей в Англию для участия в суде. Поскольку значительная часть пиратства происходила в отдаленных колониях Англии и вокруг них, Закон о преступлениях на море создавал серьезное препятствие для эффективной борьбы с морскими разбойниками.

Колониальные правительства были заинтересованы в преследовании пиратов, но только не за свой счет. Поэтому, захватив пиратов, они часто просто отпускали их. Проблема, порожденная такой криминальной политикой "поймал и отпусти", обострилась в конце XVII – начале XVIII веков, когда на моря вышел новый поток морских разбойников.

С 1690 по 1700 год "Люди Красного моря", получившие свое название за то, что они в основном промышляли в Красном море, доставили Ост-Индской компании немало хлопот. Это, в свою очередь, побудило Ост-Индскую компанию обратиться к английскому правительству с просьбой решить проблему пиратства. В 1701 году началась Война за испанское наследство, которая временно ослабила пиратскую активность, перенаправив потенциально пиратскую энергию в законное морское грабительство в форме каперства. Однако Война за испанское наследство закончилась в 1714 году, оставив потенциальных пиратов без законной возможности для удовлетворения их стремления к грабежу на море.

Через несколько лет пиратство в Карибском море резко возросло. Из-за увеличения числа пиратов, действовавших в конце XVII – начале XVIII веков, неспособность или нежелание колониальных чиновников отправлять захваченных пиратов в Англию для суда представляли собой серьезную проблему. Для решения этой проблемы требовалась правовая реформа.

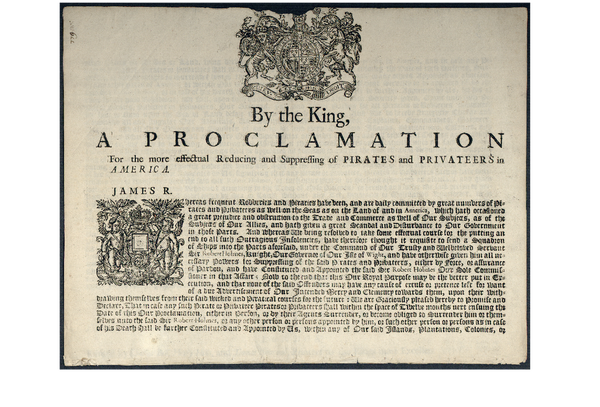

В ответ на эту потребность Парламент принял Закон о более эффективном пресечении пиратства. Новый закон наделял колонии, имеющие соответствующие полномочия от Короны или Адмиралтейства, правом проводить суды вице-адмиралтейства для рассмотрения дел и наказания пиратов на месте. В судах вице-адмиралтейства обвиняемых пиратов судили семь или более комиссаров. Обвиняемый пират по-прежнему имел право на суд присяжных в соответствии с процедурой общего права, если его судили в Англии. Однако этих гарантий он был лишен, если его судили в одной из колоний, что становилось все более распространенным. Осуществляя это изменение, Закон сделал больше, чем просто уполномочил суды вице-адмиралтейства преследовать пиратов. С точки зрения правительства, установленные им правовые механизмы обеспечивали лучшее из обоих миров: Закон разрешал показания очевидцев, необходимые для осуждения пиратов, в соответствии с процедурой общего права, но, согласно процедуре гражданского права, отказывался от надоедливых присяжных, которые были менее надежно настроены против пиратов — и, следовательно, менее склонны осуждать пойманных морских негодяев — и заменял их более надежно настроенными против пиратов колониальными чиновниками, которые были более склонны осуждать пиратов.

Создание регулярных колониальных судов, уполномоченных судить пиратов, оказалось огромным подспорьем для правительственных мер по борьбе с морскими разбойниками. Изначально Парламент принял Закон 1700 года сроком всего на семь лет. Однако, учитывая его значительный вклад в более систематическое преследование пиратов, Парламент неоднократно продлевал его после Войны за испанское наследство и сделал закон бессрочным в 1719 году.

Закон о более эффективном пресечении пиратства создал для пиратов еще две дополнительные проблемы. Во-первых, он приравнивал активных пособников пиратов к соучастникам пиратства и предусматривал для них те же наказания — смертную казнь и конфискацию имущества — что и для самих пиратов. Во-вторых, закон поощрял торговые суда к самообороне от пиратских нападений, предоставляя им вознаграждение, не превышающее двух процентов от стоимости фрахта, судна и груза, которые были таким образом защищены. К 1717 году Англия не только вознаграждала тех, кто успешно оборонялся от пиратской агрессии, но и тех, кто первым начинал нападение на пиратов.

В 1721 году Парламент вновь усилил антипиратское законодательство, на этот раз с целью привлечь к ответственности любого, кто вел торговлю с пиратами. Согласно новому закону, любое лицо, которое "любым образом торговало с любым пиратом, путем обмена, бартера, меновой торговли или любым другим способом", считалось виновным в пиратстве и наказывалось соответствующим образом. Более того, к "прянику" в виде вознаграждения, обещанного торговым судам Законом 1700 года за успешную защиту своих кораблей и грузов от пиратского нападения, Закон 1721 года добавил "кнут" в виде конфискации заработной платы и шестимесячного тюремного заключения для вооруженных торговых судов, которые не пытались защитить себя от пиратской агрессии.

Еще одним важным дополнением к закону 1721 года стало наказание военно-морских судов, которым было поручено охотиться на морских разбойников и защищать торговые суда от пиратов, но вместо этого они занимались торговлей. Похоже, военные корабли Его Величества стали использовать государственные суда в качестве своих личных торговых конвоев, вместо того чтобы защищать торговые суда и захватывать пиратов.

В результате этих изменений в законодательстве, после 1719 и 1721 годов риск пиратства значительно возрос. После этих лет британское правительство наконец-то смогло начать пожинать плоды своей долгой кампании по реформированию антипиратского законодательства. Чтобы понять эффект этих правовых реформ, обратите внимание на следующее: если в период с 1704 по 1718 год было повешено всего тридцать один процент всех пиратов, казненных в период с 1704 по 1726 год, то шестьдесят девять процентов были повешены всего за семь лет с 1719 по 1726 год, причем подавляющее большинство казней пришлось на период с 1721 по 1726 год. Это было отличной новостью для правительственных чиновников, но ужасной новостью для пиратов. Поскольку закон сделал пиратство более рискованным, быть пиратом стало дороже, и пиратам стало труднее находить желающих новобранцев, что поставило под угрозу жизнеспособность их преступного предприятия.

Пираты рационально отреагировали на этот возросший риск, придумав собственные уловки для обхода наказания по закону. Основной уловкой, которую они использовали для этой цели, была вербовка. Однако у этой вербовки был один подвох: во многих случаях она была не настоящей. Немало моряков, которых пираты заставляли присоединиться к ним, по словам летописца пиратов восемнадцатого века капитана Чарльза Джонсона, "охотно соглашались быть принужденными".

После задержания властями большинству пиратов было мало что предложить в свою защиту на суде. В результате появилось множество неубедительных аргументов. Ключевым элементом защиты обвиняемого в пиратстве Уильяма Тейлора было то, что он "склонен к чтению, а не к ругани и запугиванию, как другие из них". Этот аргумент не убедил суд.

Единственной защитой, которая время от времени оказывалась эффективной, было то, что пираты насильно завербовали моряка на службу, когда захватили его корабль. Закон сурово наказывал лиц, которые добровольно грабили в море. Большинство осужденных пиратов были повешены. Тем не менее, суды неохотно осуждали людей, которых пираты принуждали к службе под угрозой смерти или телесных повреждений. Если обвиняемые в пиратстве могли доказать суду, что они на самом деле были "принудительно завербованы", они могли избежать суда невредимыми. Как заметил капитан Джонсон, "ссылка на принуждение была лишь лучшей уловкой, под которой они могли укрыться, в случае поимки".

Согласно закону, суд оправдывал всех, кто мог доказать, что их принудили присоединиться к пиратам. Суд, рассматривавший дело нескольких членов экипажа пиратского капитана Бартоломью Робертса в 1722 году, выделил три обстоятельства, которые делали человека пиратом: во-первых, добровольное вступление в команду в начале; во-вторых, добровольное участие в захвате или ограблении любого судна; или, наконец, добровольное принятие доли в добыче тех, кто участвовал в этом. Добровольное соучастие с пиратской командой было важным фактором для установления вины. Пираты использовали эту лазейку, делая вид, что принудительно набирают моряков, которые добровольно присоединялись к их рядам. Поскольку пираты действительно заставляли некоторых моряков присоединяться к своим командам, представители суда считали защиту от принудительного набора правдоподобной.

Чтобы их уловка сработала, пиратам нужно было сфабриковать доказательства того, что они были принудительно завербованы. Хотя многие пираты пытались избежать наказания, просто утверждая, что их заставили, при отсутствии подтверждающих доказательств защита от принудительного набора обычно не убеждала суды. Пираты генерировали убедительные доказательства своего принудительного набора двумя способами. Во-первых, завербованные, как настоящие, так и притворяющиеся таковыми, просили захваченных товарищей по команде, которых пираты отпускали, опубликовать информацию об их принудительном наборе в популярных лондонских или новоанглийских газетах. Если власти когда-либо захватывали пиратов, "новобранцы", с которыми они плавали, могли использовать газетные объявления, подтверждающие их принудительный статус, в качестве доказательств в свою защиту. Например, после того, как его "принудили на борт" корабля капитана Робертса, Эдвард Торнден "попросил одного из своих товарищей по команде... обратить на это внимание и вставить это в "Гэзетт"".

Из чувства вины, жалости или, возможно, даже соучастия, большинство освобожденных моряков были более чем охотно готовы размещать объявления о своих несчастных друзьях. Если же нет, небольшая взятка могла помочь делу. Моряки считали эти объявления столь важным доказательством своей невиновности, что без колебаний платили товарищам по команде за их размещение. Моряк Николас Брэттл "отдал всю свою зарплату" своему капитану, "чтобы тот поместил его в "Газету" как принужденного человека".

"Объявления о принуждении" были замечательным изобретением для моряков, призванных на службу.

Они были одинаково полезны и для добровольцев, желавших обезопасить себя от осуждения в случае пленения. Такие моряки могли присоединиться к пиратам, попросить освобожденных товарищей разместить в газете объявление, подтверждающее их призыв, и отправляться в плавание, испытывая комфортное знание того, что если закон их настигнет, у них будет неплохой шанс избежать наказания как у насильно завербованных. Более того, это изобретение было отличным инструментом для вербовки пиратов. Снижая стоимость пиратства, "объявления о принуждении" облегчали пиратам поиск добровольцев в условиях более опасной правовой среды.

Второй трюк, который использовали моряки, стремившиеся присоединиться к пиратам, чтобы обезопасить себя от последующего осуждения, работал в дополнение к первому. Такие моряки устраивали "шоу" принудительного захвата пиратами, согласовывая их с нападавшими, и разыгрывали их перед своими более щепетильными товарищами по плаванию, не желавшими становиться "братьями по беззаконию". Например, когда пираты нападали на торговое судно, члены экипажа, желавшие присоединиться к пиратам, могли разработать план, по которому один из будущих морских бандитов отводил в сторону капитана или квартирмейстера пиратов и сообщал ему о своем желании присоединиться к команде. Затем жаждущие моряки просили своего пиратского похитителя устроить публичное зрелище, принуждая их к службе, чтобы убедить своих товарищей по экипажу, не желавших присоединяться, что они были призваны. "Их просьба была удовлетворена с размахиванием палашами, потрясанием пистолетов и криками, которые слышали офицеры и матросы торгового судна, не собирающиеся присоединяться к пиратам". Капитан Робертс спросил членов экипажа одного из захваченных судов, "желают ли они идти с ними? Ибо он никого не будет принуждать; но, не получив ответа, он воскликнул: этим ребятам нужно шоу принуждения" и сделал вид, что призывает моряков на службу, которые на самом деле "договорились друг с другом вступить". Как выразился капитан Джонсон, "притворное принуждение Робертса над ними очень часто было сговором между сторонами, одинаково желающими этого".

Современное преследование пиратов сталкивается с трудностями, отличными от тех, что были в "Золотой век" пиратства. До 1700 года главным препятствием для судебного преследования пиратов было отсутствие колониального судебного аппарата для рассмотрения дел пиратов, захваченных в британских владениях Северной Америки и Карибского бассейна. Сегодня основные проблемы связаны с международным правом. Международное право позволяет государствам судить пиратов, захваченных в открытом море или у своих берегов, в своих национальных судах. Проблема не в отсутствии у государственных чиновников полномочий для суда над пиратами "на месте". Напротив, сегодня главная проблема, похоже, заключается в нежелании правительств судить пиратов "на месте" из-за предполагаемых препятствий, связанных с международным правом. Таким образом, уроки права, извлеченные из "Золотого века" пиратства, связаны не с конкретными особенностями антипиратского законодательства, а с тем, что мы узнаем о пиратах и юридических реформах, направленных на их пресечение.

Этот урок очевиден: пираты – рациональные субъекты, и к ним следует относиться соответственно. Они не будут бездействовать, пока правительства пытаются использовать закон, чтобы стереть их с лица земли. Они будут реагировать на эти попытки, компенсируя их неожиданными способами, где это возможно, и, возможно, срывая реформы, которые не учитывают их рациональность. Пираты "Золотого века" добились ограниченного успеха с помощью этих подходов. Но антипиратские правовые реформы, введенные в первые два десятилетия восемнадцатого века, настолько сильно перевернули ситуацию против морских разбойников, что их борьба стала проигрышной. Рациональность пиратов продлила их существование, но ненадолго.

Однако в этом результате не было ничего неизбежного, и нет причин, по которым правительства должны ожидать такой же удачи снова. Поэтому, когда политики обращают свое внимание на борьбу с современными пиратами, им следует помнить, что пираты, как и другие люди, не являются пассивными исполнителями закона. По мере того, как (или если) закон становится важным ограничением для поведения пиратов, они будут стремиться компенсировать его последствия. Пираты будут манипулировать законом, как и закон манипулирует ими.